サムネの写真は、八幡平の紅葉チェックと「ある目的」の為、本日の早朝に八幡平アスピーテラインへ向かい撮影してきたものです。ちなみに紅葉のピークはちょうど来週の連休ごろだろうか。

そして「ある目的」とは、間違いだらけの過去を一つでも、そして一刻でも早く払しょくする為に「ISO64」で風景写真を撮り直したかった為だった。

私はこれまで「ISO100で撮っておけば間違いない」そう信じて疑わなかった。

画質、階調、色再現――すべての基準はISO100にあると。

それが今回、たった数枚の写真で「ISO100」への信頼は根底から崩れた。

以下は、そんな“信念崩壊”の記録である。

ISO100以下の世界

それは、先月中頃の事。

晴れた日が続くようなので我が家では延び延びになっていた「梅を干す」作業を開始した。これをやらないと「梅漬け」止まり。干すことで「梅干」に昇格して柔らかく角の取れた味になるという。

そんなカラッとした風がそよぐ気持ちの良い秋空の下、最近写欲が湧いていたせいなのか、ふと「ISO100以下はどれぐらいノイズが出るのだろうか」と疑問に思ったのが始まり。

そこで、ちょっとした実験をすることにした。

撮影と現像の条件

梅干しとは全く関係ないが…(^^;

撮影設定(カメラ任せのリアルな運用)

• ハイライト重点測光:+3EV

• 絞り:F8固定

• シャッタースピード:カメラ任せ(厳密な倍々調整はせず)

※拡張ISOではSSが中途半端になるかと思い、今回は“実用的な運用”として割り切った。

現像設定(全カット共通)

• 露出:+1.00

• ハイライト:-100

• シャドー:+100

• 黒レベル:+100

現像と言っても、かなり荒っぽいスライダー量だが目的はノイズの出方を確認したい為。

極端な撮影と極端な現像で分かりやすい状態を再現したかった。

先ずはISO100の撮って出し写真から。

小窓から見える青空が、現像でハイライトを抑えた時にわずかでも復元出来て、暗部が沈みすぎてノイズが浮き出てこなかったりしないギリギリのバランスを狙ってハイライト重点測光の「+3EV」で撮影。

壁掛けやコーヒーセットが、かろうじて確認できる。

そして、共通の現像をした後がこれ。

この小さい写真ではわかりにくいが、Ligtroomで見るとよく粘ってくれていると感心する。

ISO64 vs ISO100

早速だが答え合わせから。

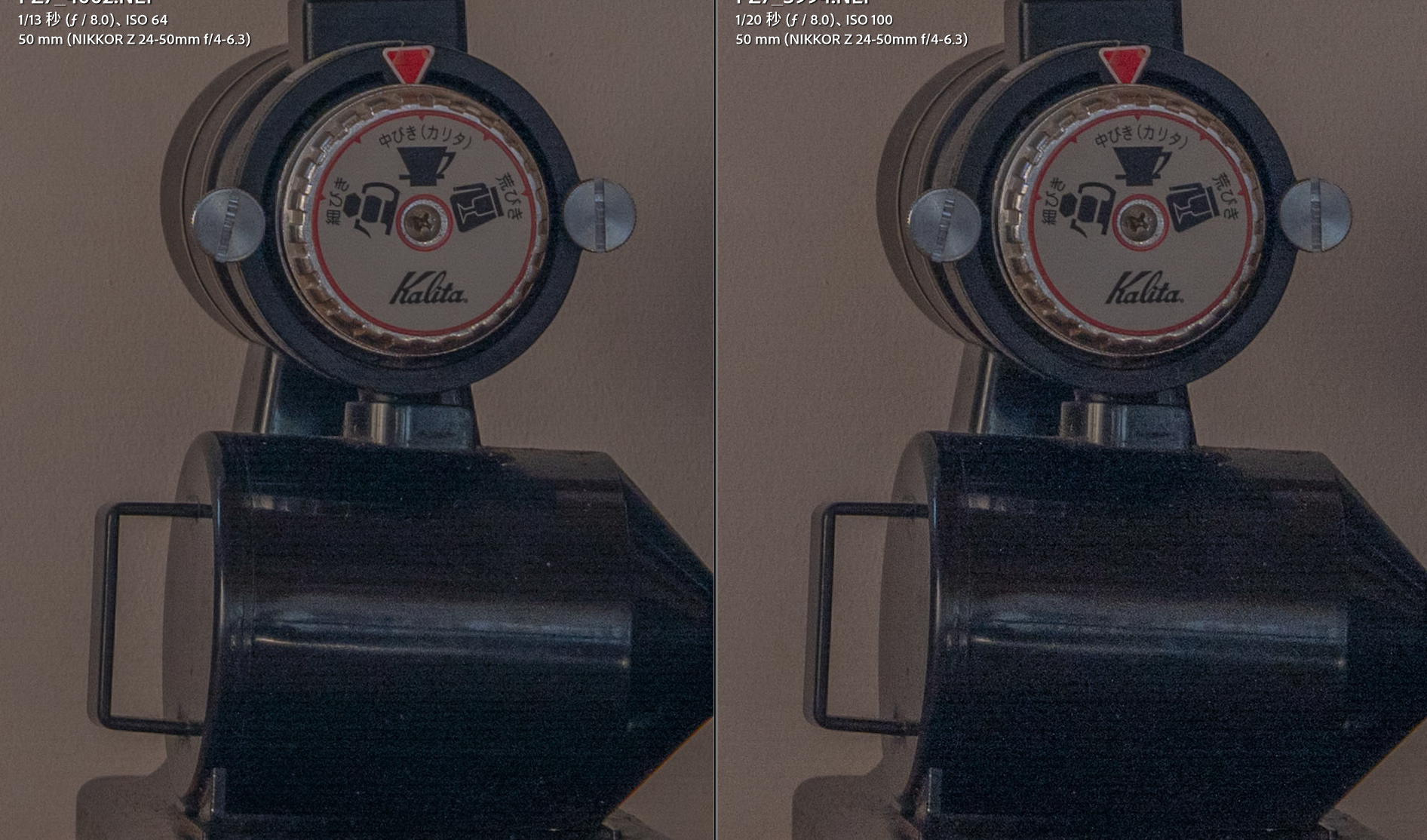

コーヒーミルの部分を等倍で比較(Ligtroomのスクショ)。

• ISO100(右):走査線のような横縞模様が目立つ。

• ISO64(左):縞模様は薄くなり、光沢感が意外と残る。文字もはっきりしている。色の再現性もISO100より高い。

「え、こんなに違うの?」思わず声が出た。

他の部分も隈なく見比べたが、予想以上にハッキリと現れたノイズの差に、この時点でISO100信仰は崩れ過去の過ちに懺悔した。

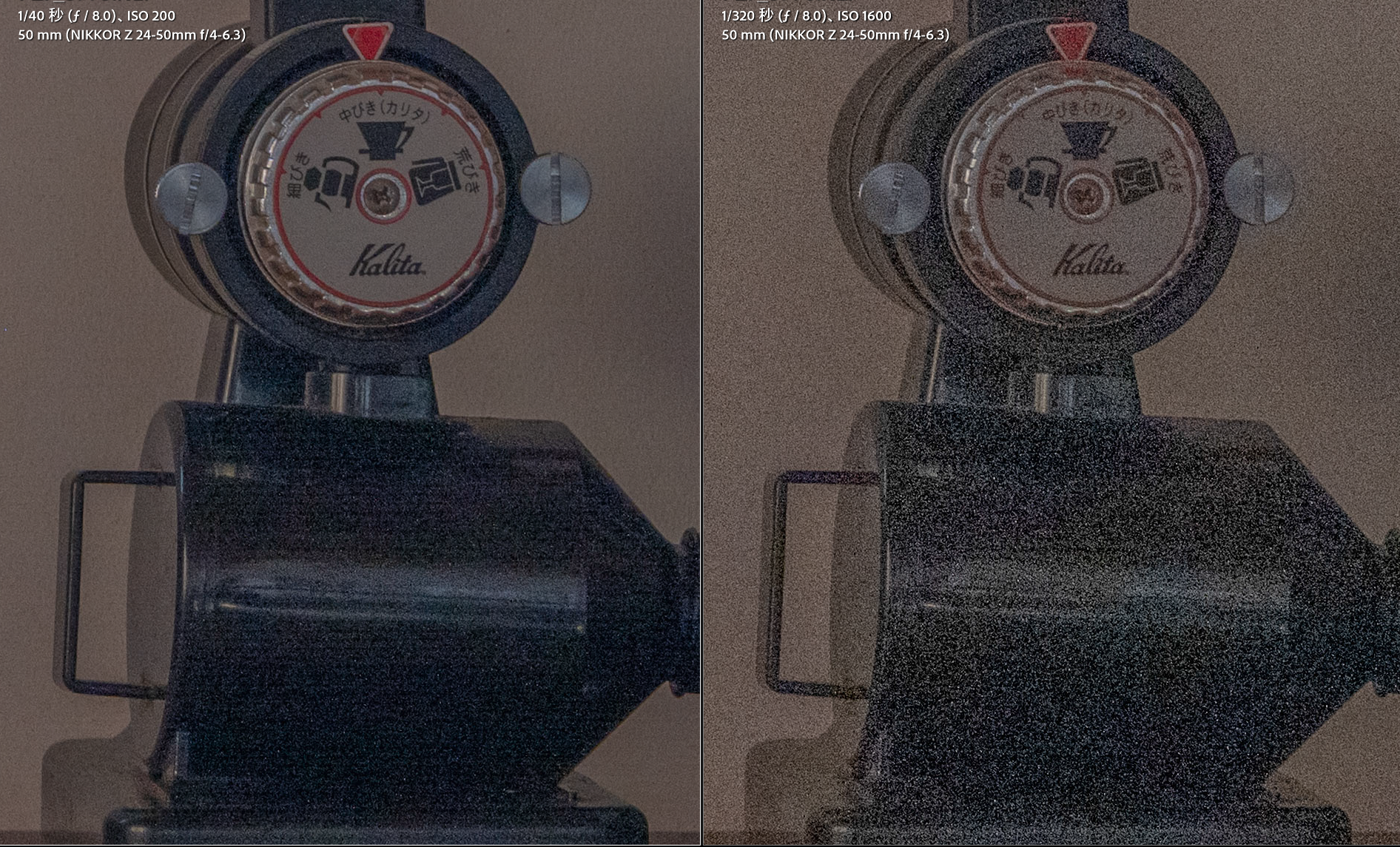

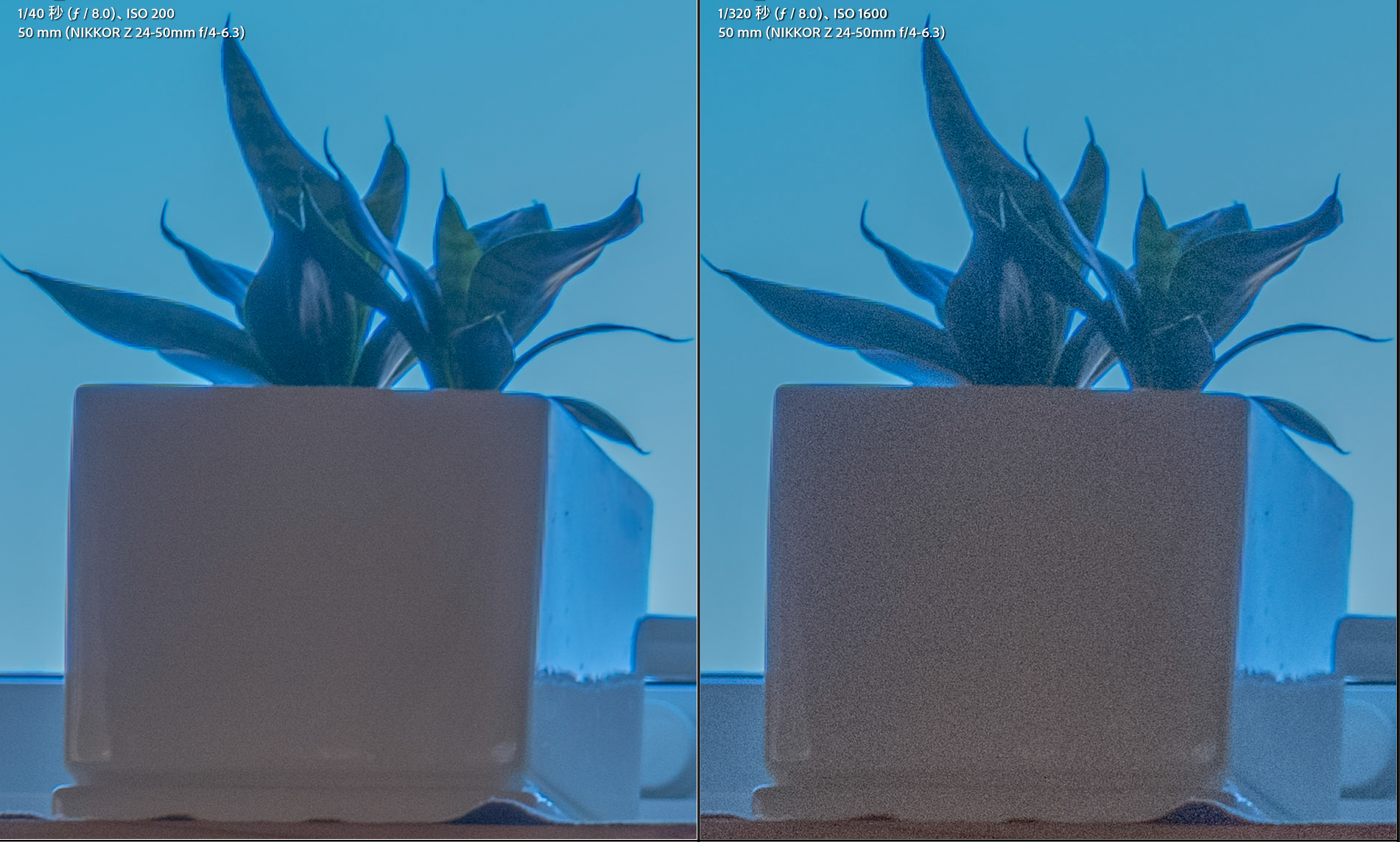

ISO200〜6400

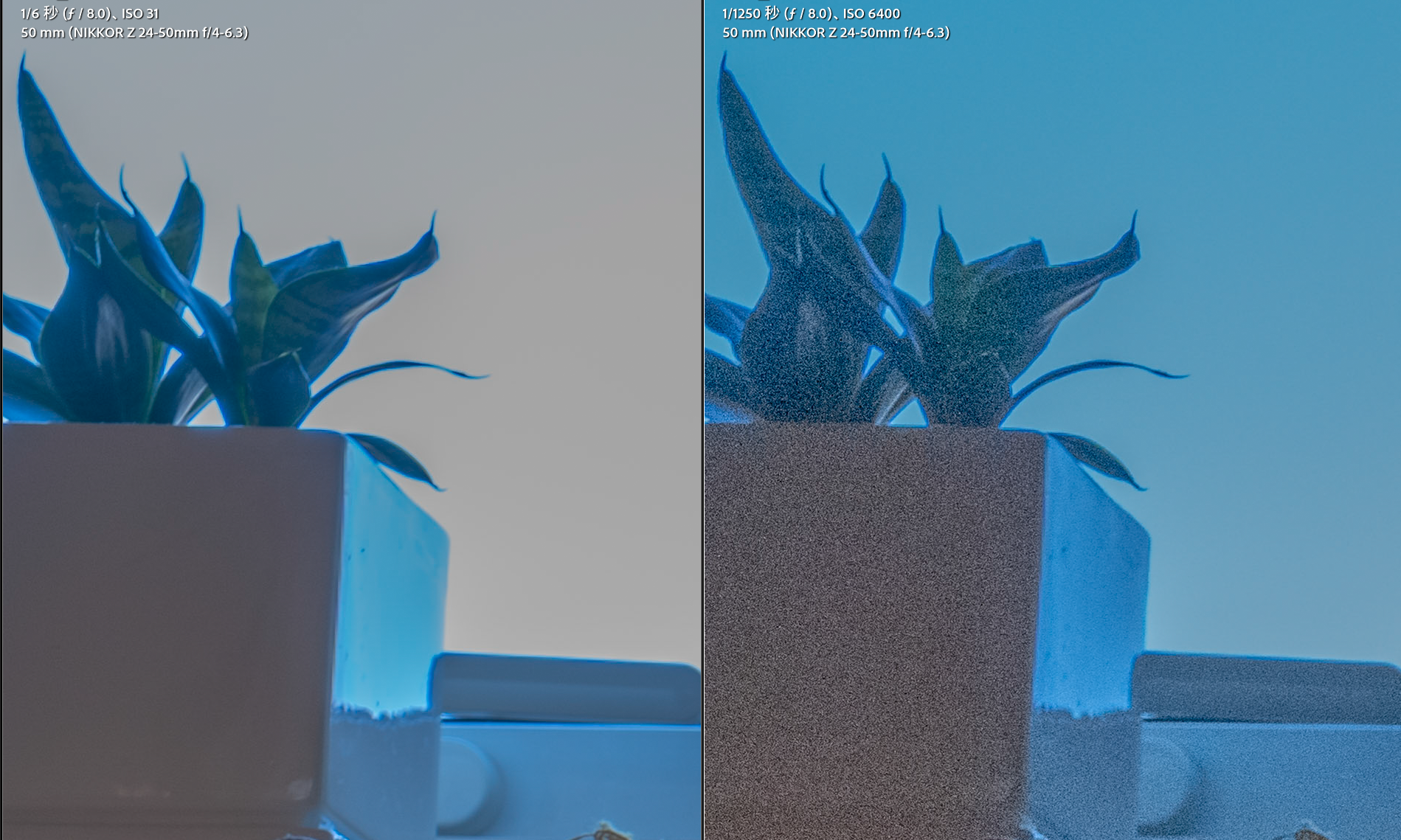

一応、次に予定している拡張ISOで撮った写真との比較になるかと思い、ISO200〜6400まで倍々で撮影していたがISO1600以上は今回のテストの意味が無いぐらいのノイズ量だったのでISO200(左)とISO1600(右)の等倍にした比較写真(Ligtroomのスクショ)を載せた。

結果は、…まあこんなもんでしょう。

中間のISOはこれらの中間のノイズ量で段階的に多くなった。

ただハイライトに関しては違いは明確だがシャドーほどの大差は無い様に見える。

「ISO100信者」と言ってもベース感度のお話で、全然「ISO6400」とか必要であれば躊躇なく使っている。なので驚きはしないし、勿論こんな極端な現像もしない。

ただ、次の拡張ISOの結果を知ると、これらの写真は全く意味のないものとなった。

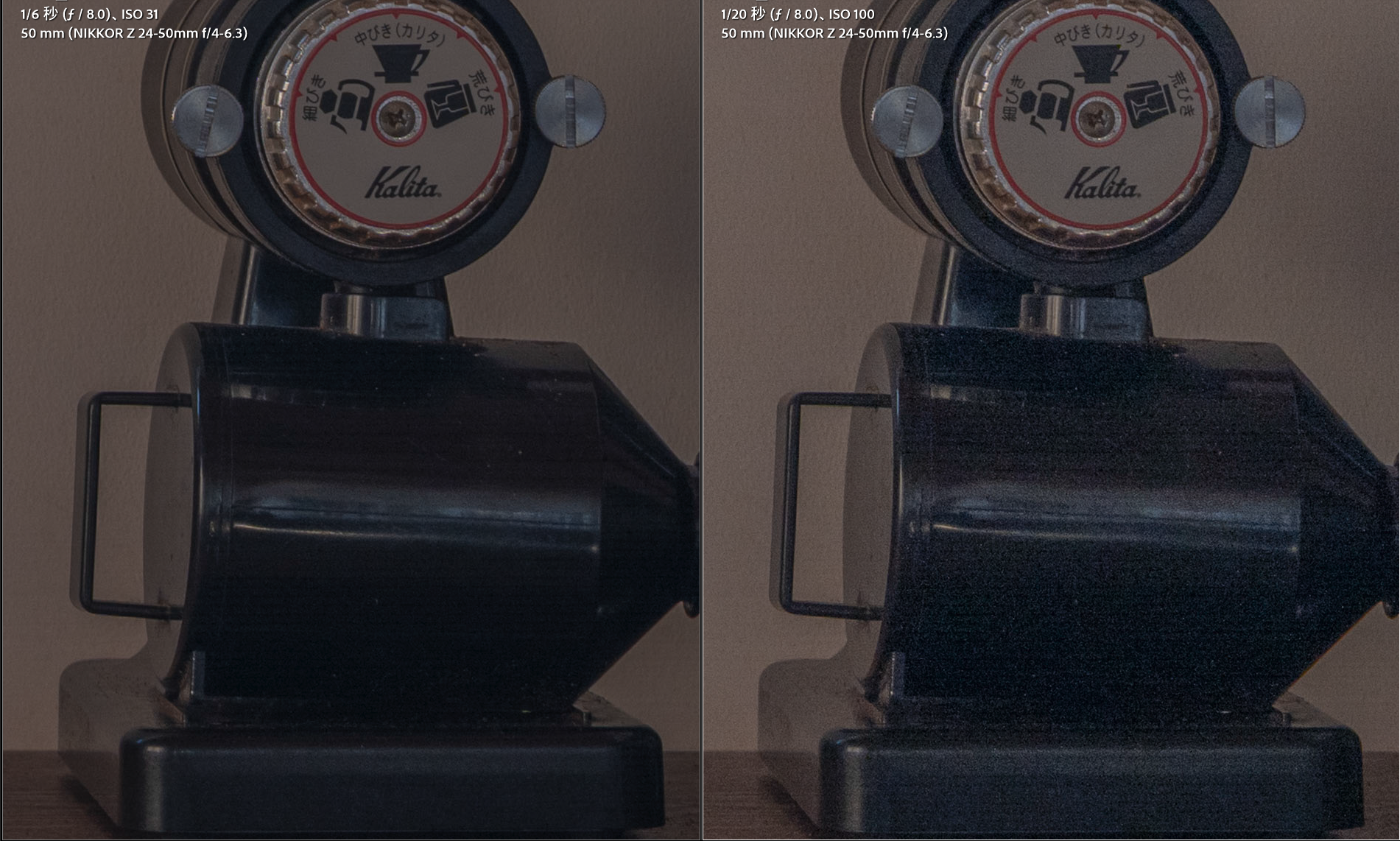

本丸は ISO 64 vs 100 ではなかった

さて、気になっていた拡張ISO達を現像してみた。ISO200より少ないノイズなのか、それともISO200以上のどのISO感度に近いノイズが出てくるのか。

下の比較写真はLo1.0(ISO31)とISO100を比較したもの。

ハッキリ言って拡張ISOのLO1.0(ISO31)の方が圧勝だ。

まとめると

減感拡張ノイズ比較

• Lo1.0(Ligtroom表記はISO31):ISO100よりノイズ少なめ

• Lo0.7:さらに滑らか

• Lo0.3:ISO64に迫る質感

• ISO64:やはり最も自然な描写

目からうろこが落ちるとはこのこと。

いや、落ちる音まで聞こえた気がした。

ただし、拡張ISOには副作用もある。

窓から見える青空の色は薄くなり、ハイライト部分の色が戻りにくい傾向があるようだ。

ISO31の方は窓の空の青が戻ってこなかった。というか、はっきり言えば白飛びしている。同様にLo0.3~0.7は段階的にハイライトの戻りが弱かった。

なぜISO「64」なのだろう

「Z7」は古いとはいえ、いまでも十分高画素機だ。

画素が多い分、1つ1つの受光素子は小さくなる。つまり、光を取り込む力が弱くなる。

これはセンサーの物理的な宿命であり、そのことは忘れてはいない。

比較として「Zf」と「Z7」は同じフルサイズセンサーを持ちながら、画素数はほぼ倍違う。

その結果、Z7 の1画素あたりの面積は Zf の約半分強。

実際の受光効率は画素の隙間や回路の占有率、集光性能など色々な要素が影響すると推測し、それらを加味すると、Z7シリーズの1画素がZfに比べて約2/3段分ほど光を多く入れる必要があると仮定した。

例えば、Zfの場合「ISO100・SS1/100・F8」で得られる適正な光量を、Z7 で同じように得ようとするなら

• ISOを2/3段下げて「ISO64」にする事によって

• シャッタースピードを2/3段遅くする:「1/60秒・F8」

または

• 絞りを2/3段開ける「1/100秒・F6.3」

これらの手段で2/3段分の光量を多く素子に浴びせる事で、ZfのISO100と同量の光を受光素子に入れてやる事ができる。

さらに、拡張Lo1.0のISO32を設定すれば、SSを「1と2/3段」、または絞りを「1と2/3段」開ける事ができ、ハイライトに気を付けながら撮影すれば表現に幅が広がる。

NDフィルター不要論へ?

Z7単体ではN-Log(10bit)録画は不可なので、H.264(8bit)縛りにはなるがNDフィルター無しでいける場面が増える。これからはカラコレの必要のない場面では重宝するだろう。

もちろん、動画撮影だけの話ではない。Z7が得意とする静止画撮影にも言える事。

NDフィルターの脱着、選択、付け替え、収納場所、フィルター径の問題など、意外と煩わしいそれらの問題から解放されるかもしれない。

レンズ購入時もフィルター径に気を付けなくてはならず、手持ちのフィルター径が合わなければフィルターの買い増し、あるいはステップアップリングの購入と置き場所の管理が発生し、NDフィルターが及ぼす影響は意外と広範囲だ。

とはいえ、EV補正を加味しなければ「ND4フィルター」ほどの効果しかないので過大評価はやめておく。

あくまで、もう少し設定を追い込みたい場合に簡単に手が届く性能だという事だろう。重宝するのは間違いないが。

あらためて「ISO64」が私の新たな基準

もうNikon Z7で ISO100を基準設定にすることはない。

ISO64をマスト設定にして、拡張ISOも躊躇なく、いやむしろ積極的に使っていく。

いずれにせよ、Z7は「古いから劣っている」と思い込んでいたが、それはカメラではなく自分の方だった。

発売とともに手にした時はNikonファンの私が待ち焦がれたミラーレスカメラ「Z7」だったのに。

ちゃんと調べて、検証して、マニュアルを読み込む――それだけで、眠っていた価値が目を覚ます。

今どきのカメラやってる人には常識の内容だったはず。

ブログにまとめていて少し思い出してきたが、そういえば昔はISO64とか使っていたような気がする。拡張Lo.ISOがあるからZ7を手放さなかった理由でもあった事を思い出してきた。

結局、一番はっきりしたことは間違いなくカメラ初心者から抜け出せていない事だった。

おまけ:Z7,Z6の取説から

今回の自由研究をブログとして書き終わろうとしたとき、念のためZ7,Z6のISO感度の部分の取説を読んでみた。

ISO感度を[Lo 0.3]に設定すると、Z 7はISO 64、Z 6はISO 100に対して約0.3

段分減感します(Z 7はISO 50相当、Z 6はISO 80相当)。[Lo 1]では約1段分

の減感になります(Z 7はISO 32相当、Z 6はISO 50相当)。明るい場所で絞りを

開きたい場合や、スローシャッターを使用したい場合などに使用してください。

これらのISO感度で撮影した画像は、ハイライト側に階調とびが発生することが

あります。通常の撮影ではZ 7は[64]、Z 6は[100]以上をお使いください。

コメント